パリ旅行をこれから計画される方は、

対象別・興味別、エリア別に整理したまとめ記事も参考にしてください。

パリのオルセー美術館の最寄りのメトロ駅は「Solférino」駅です。これはメトロ12号線に位置しています。また、RER C線の「Musée d’Orsay」駅もすぐ近くにあり、こちらも便利です。

はじめに|「オルセーは好きになる美術館」

パリで訪れた美術館の中でも、個人的に「また行きたい」と強く思ったのがオルセー美術館です。ルーヴルの圧倒的なスケールとは違い、作品との距離が近く、歩いているうちに自然と気持ちが近代へと引き寄せられていく感覚があります。

印象派やポスト印象派が好きな人にとって、ここはまさに宝箱のような場所。今回は実際に鑑賞して印象に残った作品を中心に、個人的な感想多めでまとめてみました。

オルセー美術館の概要|ルーヴルとはまったく違う魅力

オルセー美術館(Musée d’Orsay)は、19世紀後半から20世紀初頭のフランス美術を中心に展示する美術館です。ルーヴルが「歴史の重み」を感じる場所だとしたら、オルセーは「時代が動き始める熱量」を感じる場所だと思います。

モネ、マネ、セザンヌ、ゴッホといった教科書でおなじみの画家たちの作品が、驚くほど自然な距離感で並んでいます。「あ、これも本物か」と何度も足が止まりました。

駅だった建物に入るという体験

オルセー美術館は、もともと鉄道駅だった建物を改装して作られています。中に入ると、まず天井の高さと光の入り方に圧倒されます。駅舎らしい大空間がそのまま残っていて、「ここに電車が来ていたのか」と想像するだけで楽しくなります。

大きな時計の裏側から眺めるパリの街並みも印象的で、展示を見る合間のちょっとした休憩時間が、そのまま思い出になります。

オルセー美術館をガイド!予約方法から営業時間など

予約方法:スムーズな入館は事前予約がカギ

オルセー美術館は観光シーズンに大変混雑します。公式サイトや認定チケット販売サイトから事前にオンライン予約をしておくと、入館待ちの長い行列を避けられます。スマートフォンで利用できるQRコードチケットも便利です。

チケットの種類と取得方法

一般チケット

18歳以上の大人用で、最も利用される標準的なチケットです。

割引チケット

学生や若者(通常18〜25歳対象)には割引料金が適用される場合があります。

無料入場

・18歳未満

・EU圏の26歳未満

・毎月第一日曜日(全員対象)

取得方法

・公式サイトのオンライン購入

・館内チケット売り場(ただし混雑必至)

・提携旅行サイトやアプリ経由

ミュージアムパスの活用

オルセー美術館は「パリ・ミュージアムパス」に対応しています。このパスがあれば、ルーブル美術館やヴェルサイユ宮殿など約50か所以上の施設に追加料金なしで入館できます。さらに、優先入場口が利用できるため、時間を効率的に使いたい旅行者に最適です。

営業時間と休館日

開館時間:火曜〜日曜 9:30〜18:00

夜間開館:木曜のみ21:45まで

休館日:月曜日、1月1日、5月1日、12月25日

最終入場は閉館の45分前までなので、訪問の際は時間に余裕を持つことをおすすめします。

心に残った作品たち(個人的感想)

オルセー美術館にもたくさんの作品が展示されているが、主な作品と私の趣味で選んだ作品を紹介します。

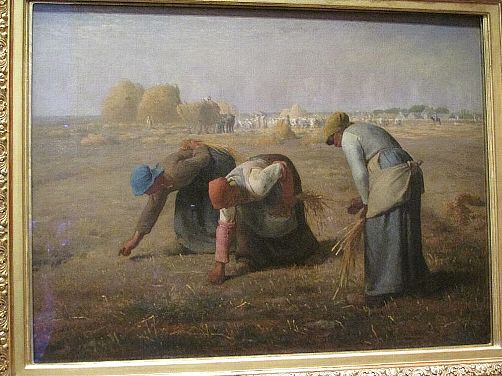

落穂ひろい/ジャン・フランソワ・ミレー

実物を前にすると、想像以上に静かな絵でした。三人の女性が黙々と穂を拾う姿は地味なのに、なぜか目が離せません。華やかな作品が多い中で、この絵の前だけ空気が少し変わる感じがありました。

笛を吹く少年/マネ

正直、最初は「地味だな」と思いました。でも、じっと見ていると背景と人物の関係が不思議で、どこか落ち着かない。派手さはないのに、頭の中に引っかかるタイプの作品です。

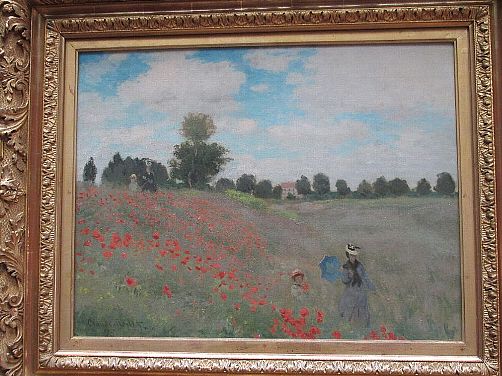

ヒナゲシ/モネ

睡蓮よりも、個人的にはこちらの方が好きかもしれません。風が通り抜ける感じや、草のざわめきまで伝わってくるようで、しばらくその場から動けませんでした。

オーヴェルの教会/ゴッホ

やはり多くの人が立ち止まっていました。実物は写真で見るよりずっと迫力があります。形が歪んでいるのに、不思議と不安よりも強さを感じる絵で、ゴッホの感情がそのまま画面に叩きつけられている印象でした。

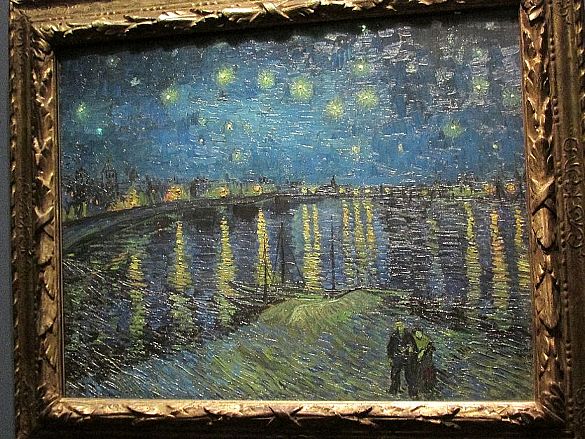

ローヌ川の星月夜/ゴッホ

こちらは一転して、とても静かな作品。夜の空気や川の匂いまで想像できて、ゴッホの作品の中でも特に落ち着いて見られる一枚でした。

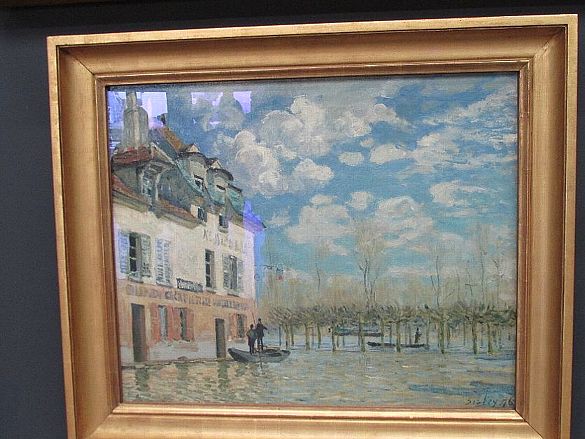

ポールマルリーの洪水/シスレー

洪水を描いているのに、どこか穏やか。シスレーの絵は派手さはないですが、自然をそのまま受け止めている感じがして、私はとても好きです。

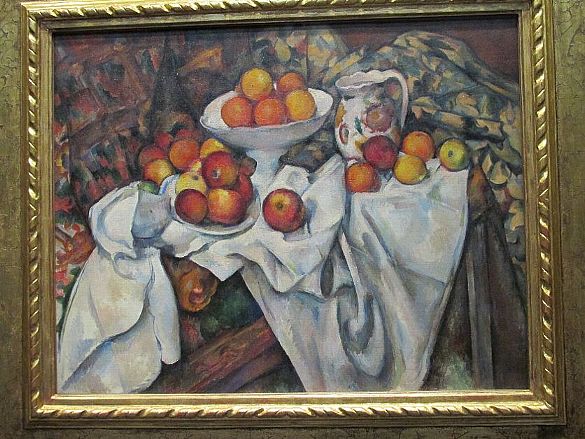

リンゴとオレンジ/セザンヌ

「どういう視点で見ているんだろう?」と混乱します。でも、その違和感こそが面白く、後の時代につながっていく理由がなんとなく分かる気がしました。

【PR】睡眠投資は、指先から。リンコンで始めるスマートなヘルスケア習慣

「最近、眠っても疲れが取れない」「睡眠の質を見直したい」「スマートウォッチはちょっと大きすぎて…」そんな悩みを抱えているあなたへ。

いま話題の次世代AIスマートリング【RingConn(リンコン)】で、手軽に、そして正確にあなたの睡眠と健康を見える化しませんか?

ここをクリックして、スマートなヘルスケアへの取り組みを

パリ旅行をこれから計画される方は、

対象別・興味別、エリア別に整理したまとめ記事も参考にしてください。

【PR】面倒なスーツケース選び不要、あなたの旅を【RYレンタル】が完璧にサポート

「ここで、借りてよかった!」お客様からそんな喜びの声を多数いただいております。

「どのスーツケースにしよう?」――もう悩む必要はありません!

さらに、初めての方でも安心の充実したサービス!

今すぐここをチェックして、旅の相棒を選んで!

踊るジャンヌ・アブリル/ロートレック

一瞬の動きを切り取るのが本当に上手い。音楽や歓声まで聞こえてきそうで、足を止めずにはいられませんでした。

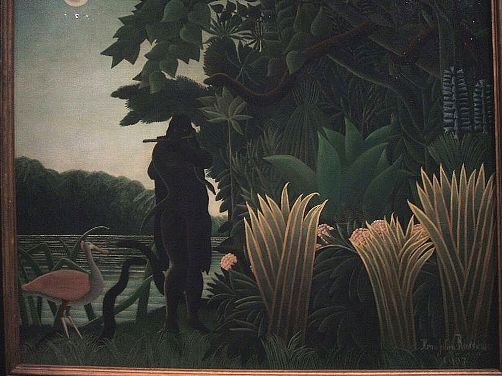

蛇使い/アンリ・ルソー

実はかなり楽しみにしていた一枚。素朴なのに不気味で、夢の中のような世界。期待通り、いや期待以上でした。

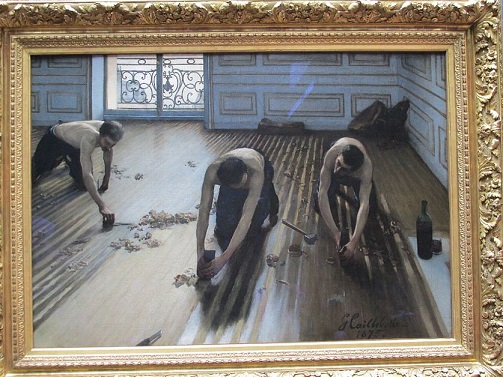

床削りの人々/カイユボット

印象派の中では控えめですが、現実の生活を切り取る視線が鋭い。好きな人にはかなり刺さる作品だと思います。

考える人/ロダン

写真で見慣れているはずなのに、実物はまったく違います。筋肉の緊張感がすごく、人が「考える」という行為そのものが形になったようでした。

オルセー美術館はいかがでしたか。パリの美術館をまとめた「パリの美術館」がありますので、是非ご覧になって下さい。

【PR】海外でのインターネット利用なら、高品質&低価格のグローバルWiFiで決定

現時点では、取り扱いに制限があるとか、扱いに困難があるSIM、eSIMに比べてグローバルWiFiが問題は少ない。

海外でも、国内と変わらない快適なインターネット環境を提供

海外で、現地情報の検索や翻訳、地図アプリの活用で旅をサポート

世界30以上の通信会社と連携で高品質で低価格なサービスを提供

旅行や出張など安定した需要があり、幅広い層にご利用いただいています。

ここをクリックして、グローバルWiFiをご検討ください。

実際に歩いて感じた鑑賞ルートの話

駅を改装した建物なので、構造は意外とシンプル。ただし油断すると名作を見落とします。私は最上階から下に降りていくルートで回りましたが、途中のカフェで一息入れると集中力が戻りました。

オルセー周辺も含めて楽しむ

セーヌ川沿いの散歩: オルセー美術館はセーヌ川のほとりにあります。美しい川岸を歩きながら、エッフェル塔やノートルダム寺院などの有名なランドマークを見ることができます。

チュイルリー庭園: オルセー美術館の近くにある広大な庭園で、散歩やピクニックに最適です。美しい池や彫像があり、季節によっては花が咲き誇ります。

ルーヴル美術館: オルセー美術館からセーヌ川を渡った先にある、世界最大の美術館の一つです。モナリザやヴィーナス・ド・ミロなど、数多くの有名な作品が展示されています。

オランジュリー美術館: その特徴はクロード・モネの「睡蓮」の連作を展示していることです。これらの大規模な絵画は円形の部屋に収められ、特有の光と空間の中で鑑賞されることが意図されています。

サン・ジェルマン・デ・プレ地区: オルセー美術館の周辺には、シャンゼリゼ通りやエッフェル塔といった観光地とは異なる雰囲気のあるエリアがあります。カフェやブティックが立ち並ぶサン・ジェルマン・デ・プレ地区は、歴史的で魅力的なエリアとして知られています。

フランス学士院:フランスの文化と科学の発展を目的として設立され、特に、文学、科学、芸術の分野での優れた業績を評価し、研究と教育を促進してきた。

ル・ボンマルシェ:パリの中心部に位置し、高級品から一般的な商品まで多岐にわたる品揃えを誇っています。最も古い百貨店としての格式を維持しつつも、現代の消費者ニーズに合わせたサービスや商品を提供しています。

コンコルド広場: オルセー美術館の対岸に広がる大きな広場で、オベリスクや噴水があります。歴史的な場所で、パリの中心的なランドマークの一つです。

ルイ・ヴィトン本店:ハイブランドの中でも特別な地位を占めており、またその歴史を強く感じさせる場所がこの本店である。

ノートルダム大聖堂(Cathédrale Notre-Dame de Paris): セーヌ川を渡ったシテ島に位置するノートルダム大聖堂は、ゴシック様式の美しい建築で知られています。歴史的な建築や彫刻、ステンドグラスなどが見所です。現在修復中であり、元の美しい姿をみえる日が待たれます。

サンシュルピス教会: ダヴィンチコードで有名になったが、大規模な教会で、美しい装飾やステンドグラスが堪能できます。

オペラ・ガルニエ: オルセー美術館からセーヌ川を渡り、さらに南のほうにある壮大なオペラハウスです。オペラ・ガルニエは、19世紀に建てられた美しい建築と豪華な内装で知られています。ガイドツアーに参加したり、公演を鑑賞したりすることができます。

ドラクロワ美術館:ドラクロワが、亡くなるまでの7年間(1857〜1863年)を過ごした自宅兼アトリエがドラクロワ美術館として公開されています。

ロダン美術館: アンバリッドから歩いて行ける距離に、有名な彫刻家オーギュスト・ロダンの作品が展示されているロダン美術館があります。

アンバリッド:主に軍事と軍人に関連する歴史的な建造物です。ナポレオンのお墓もあります。

ヴァンドーム広場 : ヴァンドーム広場は、エルメスやシャネルなどの高級ブランドが立ち並ぶエリアであり、美しい庭園もあります。広場周辺はショッピングや観光が楽しめるエリアとなっています。

実用メモ(行って分かったこと)

事前予約はほぼ必須。並ぶ時間がかなり違います。

木曜夜の延長開館は比較的ゆったり見られました。

見終わったあと、少し疲れているくらいがちょうどいい満足感。

華やかな名画だけでなく、時代の空気や画家の息遣いまで感じられるのがオルセー美術館の魅力です。もし印象派が少しでも好きなら、きっと心に残る場所になると思います。

**パリ旅行をこれから計画される方は、

対象別・興味別、エリア別に整理したまとめ記事も参考にしてください。**